遅らせないで! 予防接種と乳幼児健診

予防接種は、感染症に罹患しやすく、また罹った場合に重症化しやすい年齢などをもとに接種時期が決められています。子どもの予防接種は「不要不急」ではありません。新型コロナウイルス感染症のため予防接種を控えることがないようにお願いいたします。

当院では、予防接種と乳幼児健診の時間帯(予約制)は、一般受診患者さんと別の時間帯に分けています。なお、予防接種と健診に来院する前に、体温測定など体調に問題がないことを確認してください。予防接種後は体調の変化の有無を観察する必要があります。「密」を避けるため可能な限り車でご来院いただき、接種後、車内での観察にご協力ください。

当院は、日本医師会から感染症対策実施医療機関に認定されております。

ワクチンの必要性

ワクチンは国が接種するよう決めた定期予防接種(無料)と、ご両親の判断で接種する任意予防接種(有料)があります。定期予防接種は必要で、任意予防接種の必要性は若干低いのか?

違います。いずれも必要な予防接種です。事実諸外国での予防接種は、定期接種が主です。ワクチンのある疾患は、罹患すると重篤になりやすい疾患・重篤な合併症がある疾患・特効薬がない疾患等です。予防に勝る治療はありません。ワクチンで防げる疾患はワクチンで予防するのが世界の流れです。

とかく、わが国では副反応が強調される傾向があります。何事においても100%はありません。利点(効果)と欠点(副反応)のリスク評価を行ってワクチン接種を考えるべきですが、利点(効果)のほうがはるかに上回っています。

ワクチンで防げる疾患は、ワクチンで予防しましょう!!

12歳(女児)になったらHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンを接種しましょう

HPVワクチンは、子宮頸がんとその前がん病変、外陰・膣上皮内腫瘍等の発症を防ぐことができるワクチンです。

2022年4月にHPVワクチンの積極的な接種勧奨が再開されましたが、接種率は低迷したままです。何故かとご両親に伺うと、副反応の心配が払拭されていない方が少なからずおられます。

日本では、マスコミが連日副反応について報道していた過去があり、その情報が頭にこびりついてHPVワクチン接種を迷っている方々がおられます。HPVワクチン接種が始まった当初、副反応とされた24の症状は、接種した方々と、接種していない方々の症状出現に差がないことを示した名古屋市における大規模調査にて否定され英文科学誌に掲載されています。しかし、この事実を、我が国のマスコミは十分発信しているとは言えません。

2023年4月からは、これまでの2価または4価HPVワクチンから、世界の標準とされている9価HPVワクチンに変更になっています。これに伴い、

- ① 15歳未満の女性に初回接種した場合、これまでのワクチンでは3回接種を要しましたが、2回接種でよいこと

- ② 浸潤性子宮頸がん患者さんの90.8%からHPVが検出されており、そのうちの約90%のHPVによる感染を防ぐことができるワクチンになりました(従来のHPVワクチンは約70%)

子宮頸がんの罹患率・死亡率は、世界の主要国の大部分では減少していますが、日本だけが有意な増加傾向がみられており、しかも、20代、30代の罹患率が増えています。海外では数百万人規模の安全性データが蓄積されていますが、我が国では何の裏付けもない主張がまかり通った結果で、「日本では子宮頸がんの死亡数が増えている」とWHOは名指しで非難しています。

子宮頸がんは、ワクチンで防げる疾患です。接種対象年齢になったら保護者の方々の積極的な姿勢が接種率向上につながります。是非ともHPVワクチン接種を行ってください。当院でも電話で受け付けています。

2020年10月からロタウイルスワクチンが定期接種になりました

ロタウイルスワクチンは2種類あります。

| 種類 | ①ロタリックス (1価ロタウイルスワクチン、ヒトロタウイルスを弱毒化したワクチン) |

②ロタテック (5価ロタウイルスワクチン、一部の遺伝子以外はウシ由来株のワクチン) |

|---|---|---|

| 接種回数 | 2回接種 | 3回接種 |

| 臨床効果※ |

85~100% | 98% |

※臨床効果は評価条件が違うため単純には比較できないものですが、ほぼ同等の有効率であると報告(*1)されています。

副反応の一つとして腸重積症(*2)があります。腸重積症は感冒時、腸管感染症時に併発しますが、ロタウイルスワクチン導入前の1歳未満人口10万人当たりの発症率をみますと

| 生後2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 |

|---|---|---|---|---|

| 17.5 | 31.6 | 66.6 | 92.9 | 121.0 |

と月齢が高くなるにつれ腸重積発症率も高くなります。

ロタワクチン接種による腸重積は 約10万回の接種につき1例程度であることが判明しており千葉市の出生数を考えると数年に1例程度が上記症例数に加算される程度になります。

最近 米国疾病対策センターから重篤なロタウイルス感染症流行地域で2種類のロタワクチン接種後の感染防御抗体を検討した報告が出ました。その内容は、臨床成績に従来の報告と同様に大きな差はありませんでした。しかし、ロタテック3回接種完遂後の同時期にロタリックス接種群と比較してロタテック接種群の抗体価が有意に高値であることが示され、その結果 より長期に防御できる可能性が高いことが報告(*3)されました。

当院では、①②どちらのロタウイルスワクチンの接種も可能ですが、予約時にご希望をお伝えください。ご指定がない場合には、上記の検討結果を踏まえ②ロタテックを接種させていただきます。

【参考】

(*1)神谷 齊、庵原俊昭編. ロタウイルス胃腸炎の予防と治療の新しい展開.医薬ジャーナル社 2012

(*2)腸重積症(ちょうじゅうせきしょう)とは、小腸が大腸の中に入り込んでイレウス(腸閉塞)を発症する病気。主に0〜3歳までの乳幼児に多く発症し、発症者の80%が2歳未満ですが、まれに成人でも発症します。原因としては腸に分布しているリンパ組織が腫れて大きくなり,この部分から大腸に入っていくと考えられています。リンパ組織が大きくなる原因としては風邪などのウイルス感染が指摘されており、そのために約1/4の腸重積症の赤ちゃんに感冒症状を認めています。

症状としては、腹痛(お腹が痛いと言えないお子さんは機嫌が悪くなる)と嘔吐が突然発生。腹痛発作は一般的には15~20分間続き、なかには、イチゴゼリー状の便(血液と粘液の混じった便)が出ることがあります。

この病気は、治療が遅れると重積した部分の腸の血液の流れが悪くなって腸管が腐ったりすることがあり,早期に診断し治療する必要がある病気です。

(*3)Velasquez-Portocarrero DE、et al. Lancet Infect Dis 2022;22(11):1606-16

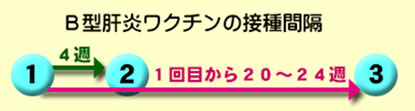

B型肝炎ワクチンが2016年10月から定期予防接種になりました

今まで任意接種(希望者が自費で受けることができる予防接種)だったB型肝炎ワクチンが2016年10月から定期予防接種(公費負担)になりました。

| 対象年齢 | 2016年4月1日以降に生まれた赤ちゃん |

|---|---|

| 接種方法 | 0歳児に限り公費(無料)で接種を受けられ、生後2ヶ月から、合計3回接種 |

| 接種間隔 | 1回目と2回目の間隔は4週間 1回目と3回目の間隔は20週~24週間  |

乳幼児にHBワクチン接種が必要な理由

■ 乳幼児はB型肝炎ウイルスに感染後、キャリア化しやすい → 将来肝硬変、肝がんのリスク

■ 母子感染以外に、水平感染リスクも分かってきた

■ 最近、肝炎ウイルスの中で慢性化しやすいタイプが増加傾向にある

■ 定期接種を導入した国では、感染率や疾患罹患率が減少している

■ 接種年齢が低いほど獲得される抗体価が高い

以上より、定期接種に該当しないお子さんでも接種(任意接種)をお勧めいたします。

水痘ワクチンが2014年10月から定期予防接種になりました

今まで任意接種(希望者が自費で受けることができる予防接種)だった水痘(水ぼうそう)ワクチンが2014年10月から定期予防接種になりました。

水痘ワクチンを1回接種することで、水痘のかかる割合を80%から85%程度、重症化をほぼ100%

防ぐことができると言われています。

| 対象年齢 | 1歳から3歳に至るまでの間にある者 |

|---|---|

| 接種方法 | 3か月以上の間隔をおいて、合計2回皮下に接種 |

| 標準的な 接種期間 |

1歳から1歳3か月に至るまでに初回接種を行い、追加接種は標準的に、初回接種終了後6か月から1年に至るまでの間隔をおいて1回行います。 |

2回目の接種(3歳まで)をお忘れの方がいます。母子手帳を確認し忘れずに2回接種してください。